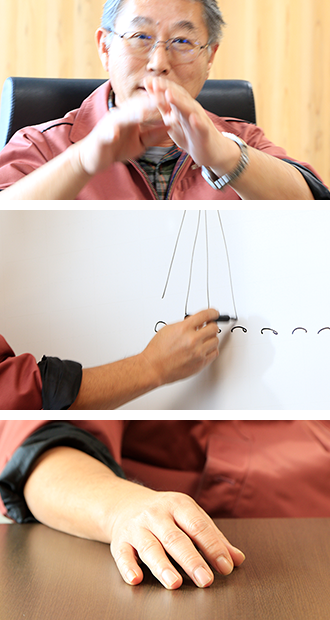

Shinetsu works Co.,Ltd. - President Harunobu Sango - 2019.1.9

父親が調理道具メーカーを創業し、現在は二代目。

代替わりは2004年、43歳の時。

以後、山後社長が創業したアウトドア企業を吸収。

地場企業のペレットストーブ事業をM&Aで加え、

アウトドア製品、調理道具、エネルギーという

3つの事業を展開する現在の会社の姿を作り上げる。

今なお新しい事業や起業に携わり、

社会に役立つことを追求し続ける

稀代のヴィジョナリー。

一種の絶望を経験したことがある。言い換えるのであれば”スネた”。大学は東京だったが、父がやっていた会社を継ぐことを当然に考えていたため、燕に戻ることは既定路線だった。父は、町工場出身の職人で、その後独立し、金網を使ったざるなどの調理器具を作る会社を作った。時代は何を作っても足りなかったので売れに売れた。自分の幼少期は、会社が大きくなるのと時を同じくしていて、生活は年々変わっていった。そうして東京の大学を卒業したのち、大阪の金網メーカーに修行に入った。

自分は変わらず「新しいモノゴト」について考え続けていたが、結局、金網は規格や仕様にガチガチに縛られていた。当時の自分には、「新しいもの」が生まれる雰囲気が皆無に感じられた。実家の商売は、この金網を使い、ざるをはじめとする商品開発をしている。金網は素材として必要とされるから良いが、実家の商売に未来はないと思った。一種の絶望だった。大阪での親方は本当に良い人で、技術もしっかり教えてくれて今でも感謝している。それでも2年の約束を1年で切り上げさせてもらった。もとは、父親の紹介で入った会社だったので、父親は激怒し、自分は燕に帰ることができなくなった。大学卒業1年目にして帰る場所を失った。やむなく東京に戻り、様々な仕事を経験した。完全なるプータロー。FAXを売る仕事もしたし、他の仕事もした。それでも「新しいもの」に対する欲求はなくならず、むしろ強くなっていった。自分の信念を曲げる気は毛頭なかった。

人の土俵で勝負することは、”勝ちにくい”ことを意味すると考えている。負けやすいと言い換えても良い。よく「やるなら負けるな」と発言するが、それはつまり「自分が勝てるものを見極めそこで勝負すべき」という意味だ。私にとって最初のそれは、大阪から戻り東京でくすぶっていた時に起こった。ある大手ガス器具メーカーの会長が病に倒れ、疎遠になっていた父から一緒に見舞いに行こうと言われたことが始まりだった。疎遠だっただけに訝しんだが、逆になぜ父が誘ったのか興味を持った。この時、会長がある技術を受け継がないかと打診してきた。ガスボンベをセットするだけで、簡易暖房器具として足元を暖められる品物で、今までにないようなガス器具であり、金網の技術を要するものだった。まさに「新しいモノ」だった。すぐに面白いと感じ、燕に戻り自分一人でユニフレームという会社を立ち上げた。設立後は、キャンプブームが起こり、5年で黒字になったが、3年後にブームの終わりを向かえ失速。以後10年間赤字となったが、じっと耐えた。この間、父は何も言わなかった。むしろ、自分の会社の跡取りとしてのノウハウも提供してくれた。あれがなければ今の自分はない。「新しい」と感じるものは、常に外からやってくるが、それに反応するには”自己”が必要だ。耐えることはなんでもない。